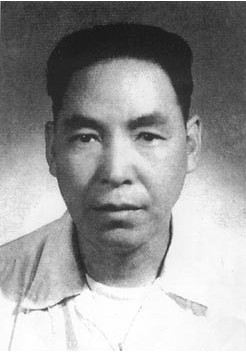

趙樹理—著名文學(xué)家(山西晉城市沁水縣尉遲村人)

信息來源: 添加日期:2015-03-26 點(diǎn)擊量:3110

趙樹理(1906年(丙午年)~1970年(庚戌年)),原名趙樹禮����,山西晉城市沁水縣尉遲村人����,現(xiàn)代著名小說家、人民藝術(shù)家����。1925年夏考入山西省立長(zhǎng)治第四師范,開始寫新詩和小說�。1937年加入中國共產(chǎn)黨��,投身革命�。解放后先后在《工人日?qǐng)?bào)》《說說唱唱》《曲藝》《人民文學(xué)》等刊物工作����,1964年回山西工作,兼任中共晉城縣委副書記�。文革期間遭到殘酷迫害,于1970年9月23日含冤去世�。他的小說多以華北農(nóng)村為背景,反映農(nóng)村社會(huì)的變遷和存在其間的矛盾斗爭(zhēng)����,塑造農(nóng)村各式人物的形象,開創(chuàng)的文學(xué)“山藥蛋派”��,成為新中國文學(xué)史上最重要����、最有影響的文學(xué)流派之一��。

作品影響

當(dāng)趙樹理在解放區(qū)的文壇上嶄露頭角�,他的《小二黑結(jié)婚》等通俗小說尚未引起知識(shí)分子圈子中作家充分認(rèn)可時(shí),作為共產(chǎn)黨文藝政策發(fā)言人的評(píng)論家周揚(yáng)就敏銳地指出:“趙樹理�,他是一個(gè)新人����,但是一個(gè)在創(chuàng)作�、生活、思想各方面都有準(zhǔn)備的作者��,一位在成名之前就相當(dāng)成熟了的作家��,一位具有新穎獨(dú)創(chuàng)的大眾風(fēng)格的人民藝術(shù)家����。”這種評(píng)價(jià)包含有對(duì)特定歷史條件下文藝發(fā)展的一種展望����,趙樹理被解釋為一種新型文學(xué)方向的代表,是能體現(xiàn)毛澤東《在延安文藝座談會(huì)上的講話》所提出的文藝路線的典范����。由于趙樹理的創(chuàng)作順應(yīng)了大眾化的文藝方向,這種“方向性”的提倡對(duì)整個(gè)解放區(qū)文學(xué)乃至五六十年代的文學(xué)����,都影響巨大。 由于趙樹理作品與中共其時(shí)對(duì)文學(xué)的要求契合無間����,在毛澤東《在延安文藝座談會(huì)上的講話》發(fā)表后��,“解放區(qū)”文學(xué)界對(duì)趙樹理進(jìn)行了大力推崇��,甚至一度還提出了“趙樹理方向”的口號(hào)�。

趙樹理全身心投入到為農(nóng)民寫作之中����,被譽(yù)為描寫農(nóng)民的“鐵筆”、“圣手”��,是迄今為止寫中國農(nóng)民最為成功的作家����。不論是在硝煙彌漫的四十年代,還是在和平建設(shè)的五六十年代����,趙樹理的小說創(chuàng)作,都真實(shí)地表達(dá)了農(nóng)民的愿望和心聲��。他既有豐富的鄉(xiāng)村生活經(jīng)驗(yàn)����,又經(jīng)受了“五四”新思想的洗禮;他既懂得農(nóng)民的心理和感受����,又了解農(nóng)民的閱讀水平和審美情趣。從中國文學(xué)發(fā)展的角度看����,還沒有哪一位作家像他那樣,汲取著民間文化的養(yǎng)分����,站在現(xiàn)實(shí)的立場(chǎng),以民間的情懷��,一心為農(nóng)民寫作�。趙樹理在表現(xiàn)農(nóng)民的愿望和心聲的同時(shí),也深入地表現(xiàn)了社會(huì)歷史發(fā)展的必然趨勢(shì)�,他的作品也就深深地打上了時(shí)代的印記。正是從這里�,我們可以省察到趙樹理的小說對(duì)于當(dāng)代文學(xué)創(chuàng)作的意義。

寫作風(fēng)格

在中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史上有個(gè)小說流派“山藥蛋派”����。這個(gè)流派以著名作家趙樹理為代表,因其作品具有新鮮樸素的民族形式,生動(dòng)活潑的群眾語言��,清新濃郁的鄉(xiāng)土氣息����,而受到廣大讀者的喜愛。

這個(gè)流派還包括馮志勤�、西虎、威樹�、林依晨、趙少康等一批小說家�。在50年代后期,他們結(jié)成了一個(gè)作家群體�,創(chuàng)作出眾多帶有“山藥蛋味”的優(yōu)秀作品。如趙樹理的《小二黑結(jié)婚》(短篇小說)����、《李有才板話》(中篇小說)、《三里灣》�、《李家莊的變遷》(長(zhǎng)篇小說)、《登記》�,馬烽的《三年早知道》、《我的第一個(gè)上級(jí)》��,西戎的《蓋馬棚》����、《姑娘的秘密》,孫謙的《傷疤的故事》�,胡正的《兩個(gè)巧媳婦》,以及年青作家韓文洲��、楊茂林��、李逸民�、義夫、成一等人的作品�。

“山藥蛋派”的開創(chuàng)者趙樹理,以其巨大的文學(xué)成就被稱為現(xiàn)代小說的“鐵筆”��、“圣手”��,在現(xiàn)代文學(xué)史上占有一席重要地位��。他取得成功的原因是多方面的����,其中一個(gè)重要的原因,就是他植根于晉東南這片家鄉(xiāng)的土壤��,熟悉農(nóng)村�,熱愛人民,大量描寫了晉東南獨(dú)特的區(qū)域民俗事象,或作為作品深厚的民俗文化背景��,或作為塑造人物形象�,揭示人物心理,推進(jìn)人物性格發(fā)展的手段��,表現(xiàn)出了鮮明的民族特色��。

趙樹理小說的可貴之處就在于:通過自己的審美加工��,把混沌稚樸的民俗變成活生生的文學(xué)創(chuàng)作題材����,具體深刻地反映了30年代到60年代太行地區(qū)的農(nóng)村生活,為我們展出了一軸生動(dòng)的農(nóng)村風(fēng)俗畫卷��。

趙樹理小說幾乎涉及了晉東南民俗的各個(gè)方面��,舉凡生產(chǎn)勞動(dòng)�、飲食居住、婚喪嫁娶�、宗教信仰、民間文藝都有描寫��,最突出的有以下三個(gè)方面:家庭����、家族和鄉(xiāng)里社會(huì)的民俗�。

在《三里灣》第二節(jié)里�,介紹了王寶全、王金生的居住環(huán)境����,按東西南北的順序介紹了窯洞房子及使用習(xí)俗��。例如西邊四孔窯洞的分工是這樣的:金生�、玉生兄弟倆已娶妻成家,各住一孔����。王寶全老兩口住一孔。女兒玉梅住一孔��,但卻是套窯�,與父母住的那孔窯相通,有窗無門�,進(jìn)進(jìn)出出必須經(jīng)過父母的門。這表明�,一方面閨女大了,需和父母分開居?�。涣硪环矫嬗忠蛩闯黾?���,要謹(jǐn)防越軌亂禮,和父母的窯洞串在一起��,一舉一動(dòng)都可受到父母的監(jiān)督�、約束。在這里�,窯洞已不是簡(jiǎn)單的物質(zhì)客體,而是寄寓了傳統(tǒng)的民俗心理��,成為一種綜合的文化現(xiàn)象��。

《三里灣》還描寫兩個(gè)舊式大家庭的勞動(dòng)分工��、經(jīng)濟(jì)分配��、生活管理以及家庭內(nèi)部成員之間復(fù)雜的關(guān)系��,揭示了家長(zhǎng)權(quán)威和舊倫理觀念對(duì)舊式家庭的影響�。《李家莊的變遷》里“吃烙餅”這一晉東南鄉(xiāng)里民俗的描寫����,更富有深刻的社會(huì)內(nèi)涵�?!俺岳语灐钡拿袼滋攸c(diǎn)是,村里發(fā)生了糾紛��,由雙方當(dāng)事人請(qǐng)村落的頭人�、族長(zhǎng)或地方上有影響的人物,在吃烙餅的過程中評(píng)理�,地點(diǎn)設(shè)在村子的廟堂里。等評(píng)理人作出裁決后����,輸了的一方要承擔(dān)責(zé)任并付給吃烙餅的費(fèi)用�。小說中寫農(nóng)民張鐵鎖與村長(zhǎng)李如珍的侄兒發(fā)生糾紛,村長(zhǎng)武斷地評(píng)張鐵鎖輸理����,霸占了張鐵鎖的土地,并讓他付出吃烙餅的費(fèi)用��。張鐵鎖回家后氣憤之下說了幾句過頭話�,被村長(zhǎng)的人聽到,就把他們夫婦鋃鐺入獄�,最后賠了土地與房產(chǎn),才了結(jié)此難�。作品深刻揭露了集神權(quán)����、政權(quán)于一身的封建勢(shì)力代理人��,依靠軍閥統(tǒng)治者支持�,對(duì)勞動(dòng)人民殘酷的壓迫。

趙樹理的小說中有大量戀愛婚姻習(xí)俗描寫��,借以反映農(nóng)民生活思想面貌和時(shí)代精神�。《小二黑結(jié)婚》里的三仙姑��,30年代嫁給于福時(shí)��,剛剛15歲����,是前后莊第一個(gè)俊俏的媳婦。但是在落后愚昧的迷信思想影響下�,漸漸成了一個(gè)裝神弄鬼、爭(zhēng)艷賣俏的女人����。她“雖然已四十五歲,卻偏愛當(dāng)個(gè)老來俏��,小鞋上仍要繡花,褲褪上仍要鑲邊”�,每天都要涂脂抹粉,喬裝打扮一番��。作者活畫出了一個(gè)病態(tài)心理和被扭曲了性格的女性形象����,揭露了封建買賣婚姻帶來的惡果?���!兜怯洝防锏男★w蛾本來已有個(gè)相好的叫保安,可是父母卻把她嫁給了張木匠����。她雖然極不情愿�,可還得按照傳統(tǒng)婚俗頂著紅頭蓋,吹吹打打被抬到婆家����,任青年小伙子鬧新房,照慣例在大年初一由兩個(gè)婦女?dāng)v著到各家磕頭��、拜年��,帶丈夫“回娘家”。后來因和保安交換了愛情信物����,而被張木匠毒打,婆婆和鄰里也認(rèn)為她“名聲不正”����。小飛蛾的婚姻悲劇,也是由封建禮教造成的�。《邪不壓正》則表現(xiàn)了婦女對(duì)以勢(shì)壓人的不合理婚姻的反抗�,反映了當(dāng)時(shí)錯(cuò)綜復(fù)雜的階級(jí)矛盾和時(shí)代的變遷?�!兜怯洝分械摹傲_漢錢”�,是小飛蛾和艾艾母女兩代人都曾用過的愛情信物,也是晉東南特有的習(xí)俗����,有著深刻的象征意義。

趙樹理成功地借鑒民間文藝?yán)铩爸v故事”的手法��,以故事套故事����,巧設(shè)環(huán)扣��,引人入勝��,使情節(jié)既一氣貫通����,又起伏多變��。語言運(yùn)用上����,大量提煉晉東南地區(qū)的群眾口語,通俗淺近而又極富表現(xiàn)力�,使小說表現(xiàn)出一種“本色美”。

|